諏訪秀麿 Hidemaro Suwa

東京大学大学院理学系研究科 助教

電荷・スピン・格⼦複合系の⾮平衡シミュレーション

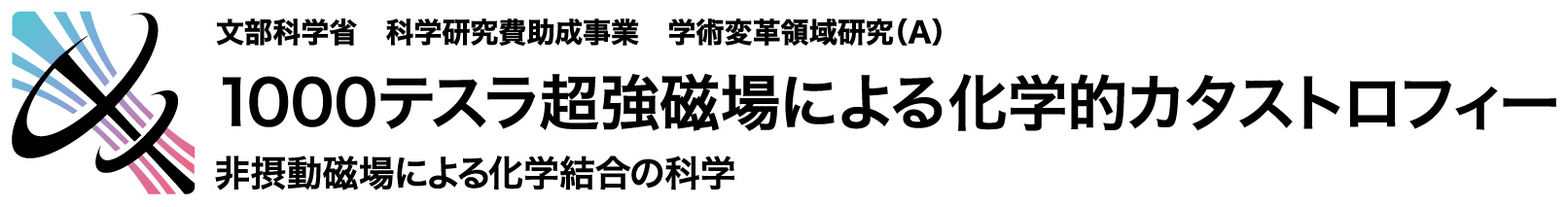

電荷・スピン・格⼦⾃由度が絡み合う系のダイナミクスでは、各⾃由度がそれぞれ典型的なエネルギースケールに対応した時間スケールを持ち、緩和時間の分離が起きます。そこにパルス磁場のような短い時間スケールの外場をかけると、緩和時間の短い⾃由度のみが外場に応答し、熱平衡状態では現れない新奇な⾮平衡状態や準安定状態が⽣じると期待されます(図)。本研究では、スピン格子結合が本質的となるフラストレート磁性体や、電荷スピン結合が顕著となる「弱い」モット絶縁体に焦点を当て、巨⼤なパルス磁場印加で⽣じる新しい磁性相と⾮平衡現象を解明します。

長田俊人 Toshihito Osada

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 上席研究員

超強磁場下低次元Bloch電子系の大域的電子状態

本研究では、超強磁場における結晶の大域的電子構造を反映した伝導現象の提案と実験的確認を目指します。具体的には、①超強磁場量子極限におけるHarper broadening由来の負磁気抵抗と3次元Hofstadter構造、②超強磁場下Zeeman効果による狭バンド系の深部スペクトロスコピー、③層状物質における超強磁場下Fermi面間共鳴トンネル伝導、といった課題について理論的検討を行うと共に、低次元結晶や原子層物質についてのパルス超強磁場下高周波実験を領域内共同研究として試みたいと思います。

中埜彰俊 Akitoshi Nakano

名古屋大学理学研究科 助教

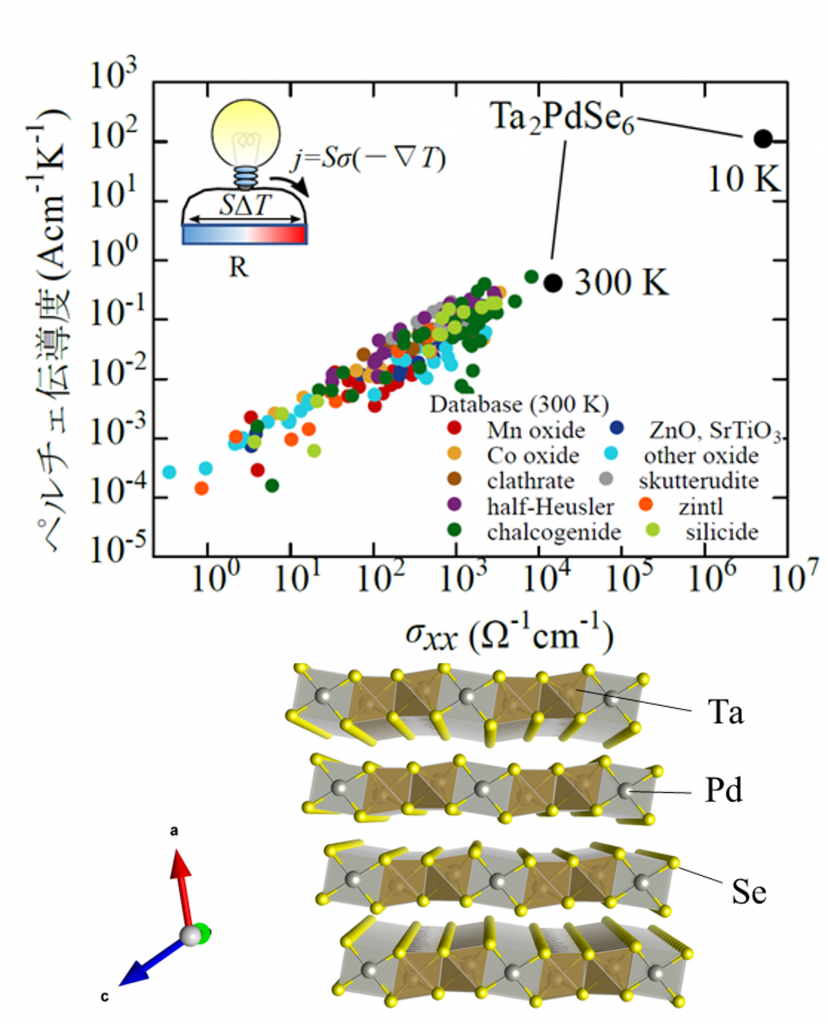

擬一次元半金属における磁気熱電機能と新奇量子相の探索

半金属は価電子帯と伝導体がわずかに重なった電子構造を持っており、絶対零度においても電子と正孔が共存する。その電子構造はキャリアが高い移動度を獲得するのに有利であり、電子-正孔共鳴による巨大磁気抵抗等の興味深い磁気機能性の舞台となっている。さらに、ある種の半金属の量子極限においては電子-正孔間の相互作用による電荷密度波相が出現する可能性が指摘されている。この電子相は半世紀以上前に理論予測されたものの、未だにその存在が実証された例がほとんどない。

本研究では、擬一次元半金属Ta2PdSe6を舞台とし、磁場を制御パラメータとした半金属の新機能・新電子相開拓を推進する。本系で興味深いのは高い移動度の伝導キャリアが、①高い熱電機能性を示すこと、②ヴィ―デマン・フランツ則を深刻に破った非フェルミ液体状態にあること である。これらを足掛かりに、本研究では高い磁気熱電機能、および磁場下における電荷密度波相の観測を目指す。

三宅厚志 Atsushi Miyake

東北大学金属材料研究所 准教授

磁場誘起相のクエンチ/磁場誘起結晶軸変換現象

本課題はパルス磁場の速い磁場掃引と試料温度の精密な制御によって、磁場誘起相をゼロ磁場までクエンチする方法を確立し、その磁場誘起相の特性をゼロ磁場相への物性に付与できないか、という提案であった。その課題申請後に磁場によって結晶軸が変換する、という大変珍しい現象を発見した。図(a)に示すように、CeSb_2に[100]方向に磁場を印加すると、34 T付近で突然磁化が増大し、大きな磁場履歴を示す。その後の実験では磁化の値が増大するメモリー効果を観測した。室温で試料の向きを変えて、[010]方向に磁場を印加すると、[100]と同様の振る舞いを示すことが分かった。さらに、結晶軸そのものが磁場で変換することを指示する結果も得られつつある。この軸変換現象は、従来の「重い電子系の物理」に収まらない概念を秘めていると期待している。本課題では本来の提案内容であるUTe_2のメタ磁性相のクエンチによる超伝導特性の変化、新たに発見したCeSb_2における磁場誘起軸変換現象の解明に取り組む。

山田林介 Rinsuke Yamada

東京大学大学院工学系研究科 助教

強磁場下における強相関トポロジカル相の探索

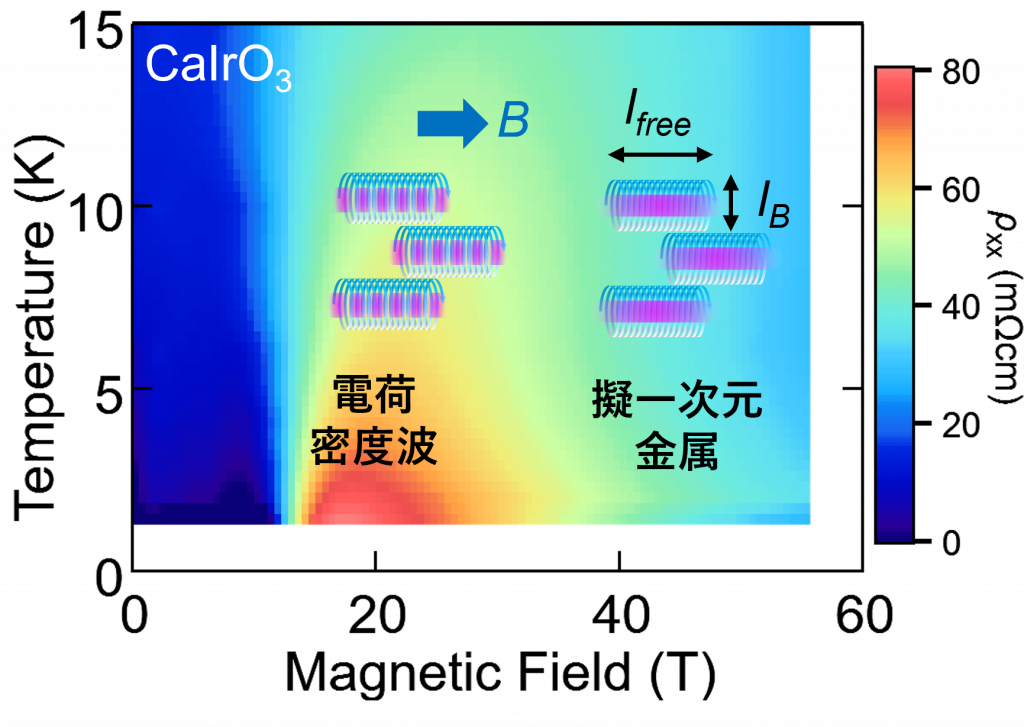

地上における磁場の効果は一般的に弱く、摂動的な寄与をもたらすにとどまる。しかし、すべての電子が最低ランダウ準位に縮退する量子極限と呼ばれる強磁場領域では、バンド電子に対するカタストロフィーが生じる。特に、次元性の変化は最も顕著な現象の一つである。低磁場で三次元的な輸送特性を示す伝導電子は、量子極限において磁場に垂直な面内で磁気長(l_B)程度に量子閉じ込めを受ける。その一方で、磁場方向には平均自由行程(l_free)を持つため、結果として擬一次元状態が実現する。一次元系では、非フェルミ液体の代表例である朝永ラッティンジャー液体やパイエルス不安定性に由来した電荷・スピン密度波など、電子間の相互作用に起因した特徴的な量子相が発現する。本研究では、パルス強磁場を用いて強相関ディラック電子を擬一次元状態に閉じ込めることで、新奇トポロジカル電子相の開拓を試みる。量子極限で巨大磁気抵抗を示す強相関ディラック半金属CaIrO_3を対象として、パルス強磁場中で非線形伝導測定を行う。電荷密度波由来の非線形伝導特性や朝永ラッティンジャー液体に特徴的なべき乗則に従うI-V特性の観測を目指す。

打田正輝 Masaki Uchida

東京科学大学理学院 准教授

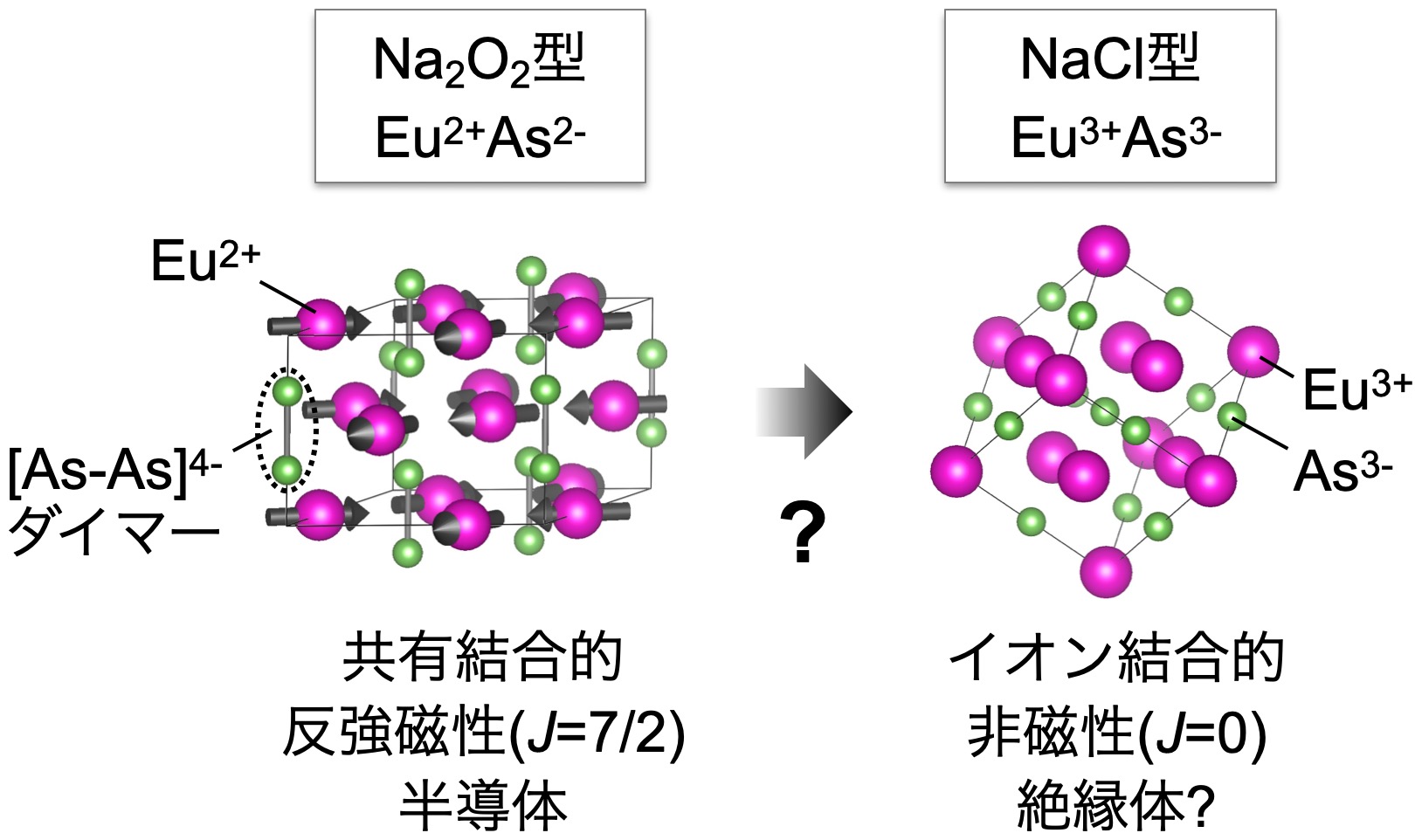

希土類磁性ダイマー物質における非摂動磁場カタストロフィー

100Tを超える超強磁場による強いエネルギー変化を利用した研究としては、ダイマー物質VO2においてシングレットの結合状態を破壊し絶縁体から金属への転移を誘起した例や、希土類磁性化合物EuNi2(Si1-xGex)2においてゼーマン効果により価数転移を誘起した例等が知られている。本研究提案では、これらの両方の特徴を持つと考えられるEuAsに着目する。本物質はEuが歪んだ三角格子をなすが、Asがダイマーを組む物質としても興味深い。図1に示すように、Na2O2型のEu2+As2-は共有結合的・反強磁性(J=7/2)・半導体、NaCl型のEu3+As3-はイオン結合的・非磁性(J=0)・絶縁体、といった特徴をそれぞれ持つと考えられ、100Tを超える非摂動的磁場によってシングレットを破壊できれば、結合状態・結晶構造・電子構造・スピン状態等の自由度が複合的に絡んだカタストロフィック現象の発現が期待される。

片山尚幸 Naoyuki Katayama

名古屋大学工学研究科 准教授

非摂動磁場による量体化分子系の短距離秩序の切断

無機固体の構成元素である遷移金属が自発的に集まって分子を形成する現象に興味があり、構造解析の立場から研究を進めてきました。低温で分子が規則正しく並んだ状態には複雑な構造のものが多いので、構造解析者としての腕の見せ所ですが、我々が興味を持っているのは分子が現れる直前の高温相の構造です。高温相は一見すると非常に対称性の高い規則格子に見えますが、PDF(pair distribution function)解析などの局所構造解析手法で結晶構造を眺めてみると、複数の系で長距離秩序を持たずにランダムに分子が現れる様子が観察されます。これらの分子は、分子の配向が短い時間スケールで変化する柔粘性結晶のようなダイナミクスを持つことが分かりました。本公募研究では、パルス強磁場によってこれらの動的な分子の結合を切断し、放射光X線でその様子を捉えることを目指します。

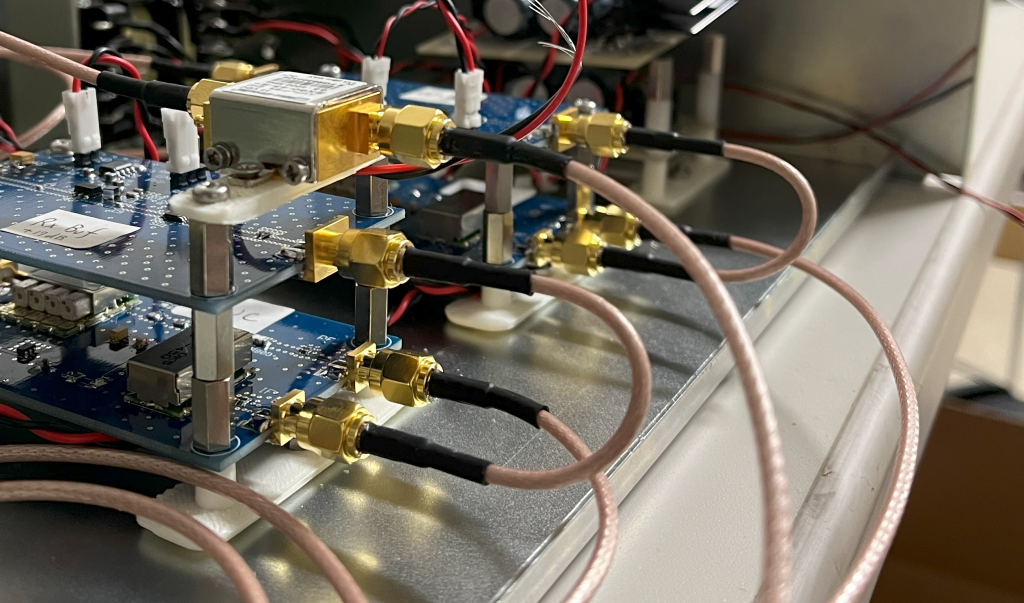

井原慶彦 Yoshihiko Ihara

北海道大学理学研究院 講師

NMR測定を破壊型パルス磁場中でも実現

物質のミクロな磁気状態を調べるうえで、NMR分光法はとても有力な測定手段です。特に、ケミカルシフト(NMR共鳴線の周波数シフト)は分子の結合状態を強く反映しているため、分子構造の同定に広く用いられています。また、電気四重極能率を持つ原子核に対しては、原子核サイトでの電場勾配との間に電子機銃局相互作用を持つことから、NMRスペクトルの形状には観測対象となる原子核周辺のイオン配置や対称性が反映されます。これらの情報は、超強磁場中で生成される新物質の構造を明らかにするうえで非常に重要ではありますが、磁場発生時間が非常に短い破壊型パルス磁場中では、NMR測定実現に対する原理的な障壁が立ちはだかっています。中でも、NMR信号の元となる核磁化の分極に長い時間がかかることは一番の問題です。本研究では、ゼロ磁場中での核磁化分極を利用する新しいNMR信号の観測方法を取り入れることで、破壊型パルス磁場中でのNMR測定実現を目指します。

今城周作 Shusaku Imajo

東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻 准教授

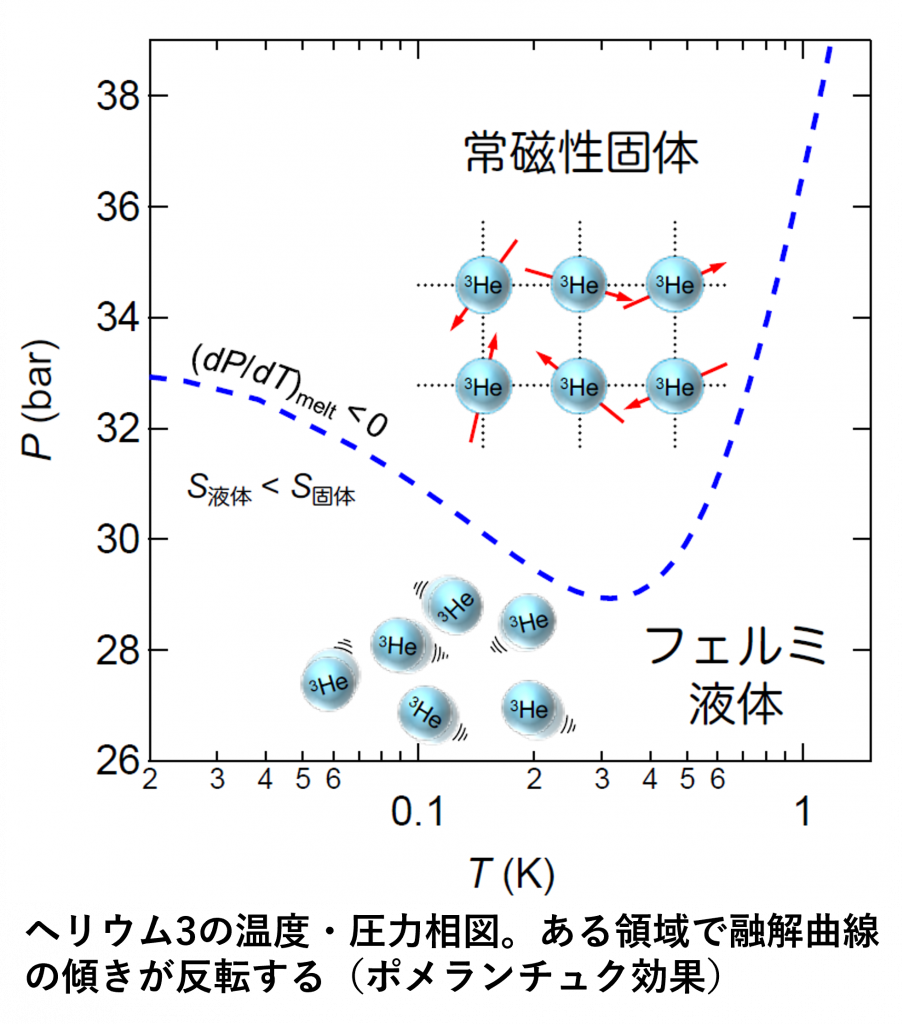

ポメランチュク電子は磁気相転移の夢を見るか?

ヘリウム3に固有の性質としてポメランチュク効果という現象があります。ある圧力下では、ヘリウム3の液体を加熱すると固化するという奇妙な現象です。この性質はヘリウム3の核スピンに起因するため、磁場中ではスピン自由度に起因した新しい量子状態や磁気的相転移などが起きるかもしれません。ただ、ヘリウム3は貴重な資源であり、実験的にも困難です。そこでヘリウム3の代理はないのか?と考え、同じフェルミ粒子の電子に目をつけました。

つまり、タイトルの意味は、ヘリウム3に似通った電子(ポメランチュク効果を示す電子)は、磁場中でヘリウム3と同等の磁気応答を示すのか?という問いかけです。

ヘリウム3がポメランチュク効果を示す理由は、固体中でも核スピン間相互作用が極めて小さいためにスピンエントロピーが極低温まで残るためです。液体より固体の方がエントロピーが高いという奇妙な状況であり、このような状況はなかなか起きません。相関金属は電子のフェルミ液体ですが、電子相関がありますので、固化(つまり絶縁化)する時にはスピン間相互作用のせいでポメランチュク効果は現ません。本課題では、なんとかして固化と同時に相互作用が消失するような状況を作って、ヘリウム3に似せた電子を生み出すことで、ヘリウム3が夢見る磁場中の物理を追うことができないかと考えています。

樋口雅彦 Masahiko Higuchi

信州大学学術研究院理学系 教授

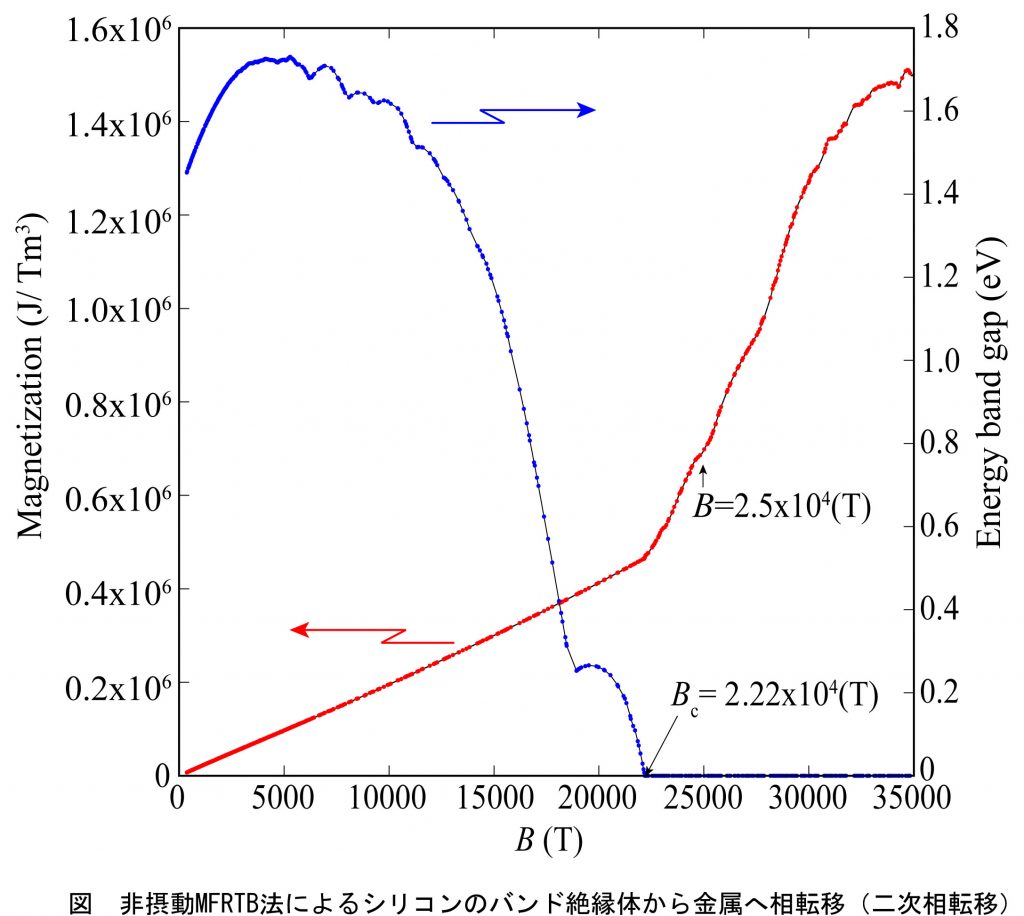

「非摂動磁場を含んだ相対論的強束縛近似法」によるカタストロフィック現象の研究

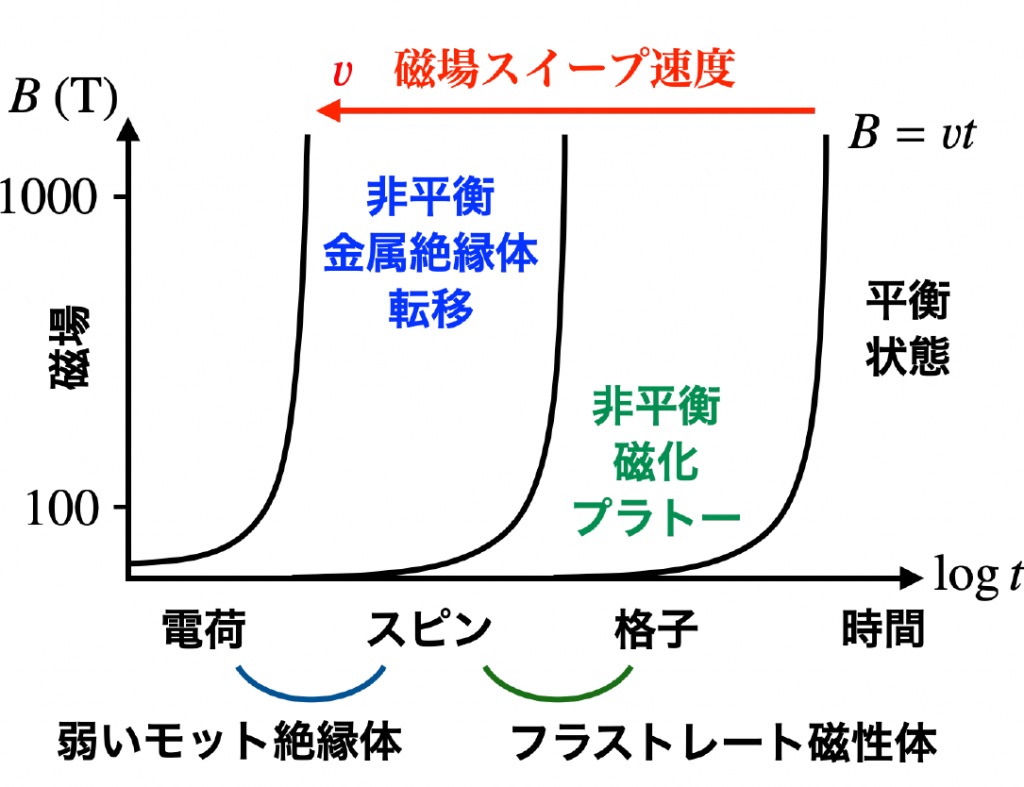

最近われわれは、磁場下固体の電子状態を第一原理的に計算する手法である「非摂動論的磁場を含んだ相対論的強束縛近似法(nonperturbative magnetic-field containing relativistic tight-binding approximation method:以下,非摂動MFRTB法)」を開発した[1-4]。本手法では、磁場の非摂動論的効果を取り込むことが可能である。これまでに、本手法を結晶Si適用し、超強磁場によって結晶Siのエネルギーバンドギャップが消失し,バンド絶縁体から金属へ相転移することを理論的に示してきた(図)[4]。

本公募研究では非摂動MFRTB法を用いて、(1) 超強磁場が印加された固体(Si, VO2, FeSi)において、超強磁場により誘起されるバンド絶縁体から金属への相転移現象(化学的カタストロフィー)に伴う化学結合状態の変化、(2)超強磁場によって誘起される金属相における磁気振動発生メカニズム、(3)化学的カタストロフィーに伴う磁気的ブロッホ状態の幾何学的位相変化、を明らかにします。

関連文献:

[1] Higuchi et al., PRB 91, 075122(2015). [2] Higuchi et al., PRB 97, 195135 (2018).

[3] Higuchi et al., JPSJ. 88, 094707 (2019). [4] Higuchi et al., NJP 24 103028 (2022).

瀬高渉 Wataru Setaka

東京都立大学都市環境科学研究科 教授

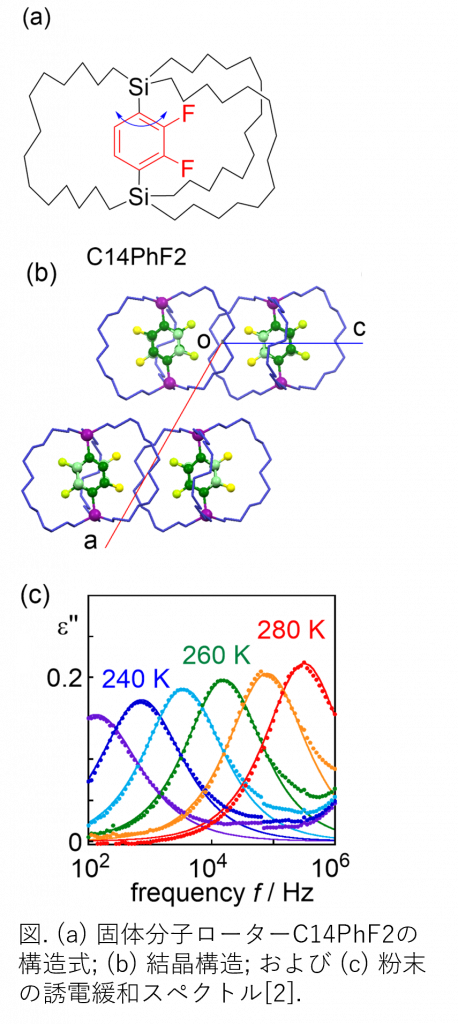

結晶性固体極性分子ローターにおける回転の磁場との相互作用

大規模かご型固定子の内部に回転可能な高極性部分構造が架橋された「固体極性分子ローター」(図のC14PhF2)やその関連化合物について、回転運動と強磁場路の相互作用を明らかにすることを目指す。これらの固体極性分子ローターの熱回転運動は、粉末の誘電緩和で観察可能であり、まず、その緩和が磁場摂動を受けるかどうかについて明らかにする。さらに、これらの分子ローターにおいて磁場下で回転運動がローレンツ力を受ける系が見つかれば、回転軸が揃っている結晶構造の特徴を利用して、回転の偏りにより生じる合成角運動量の力学利用について検討する。

関連文献:

1. “Structure and Dynamics of Crystalline Molecular Gyrotops with a Difluorophenylene Rotor”, W. Setaka, K. Yamaguchi, Proc. Natl. Acad. Sci. 109, 9271 (2012).

2. “Thermal modulation of birefringence observed in a crystalline molecular gyrotop”, T. Tsuchiya, Y. Inagaki, K. Yamaguchi, W. Setaka, J. Org. Chem. 86, 2423 (2021).

福岡脩平 Shuhei Fukuoka

北海道大学理学研究院 助教

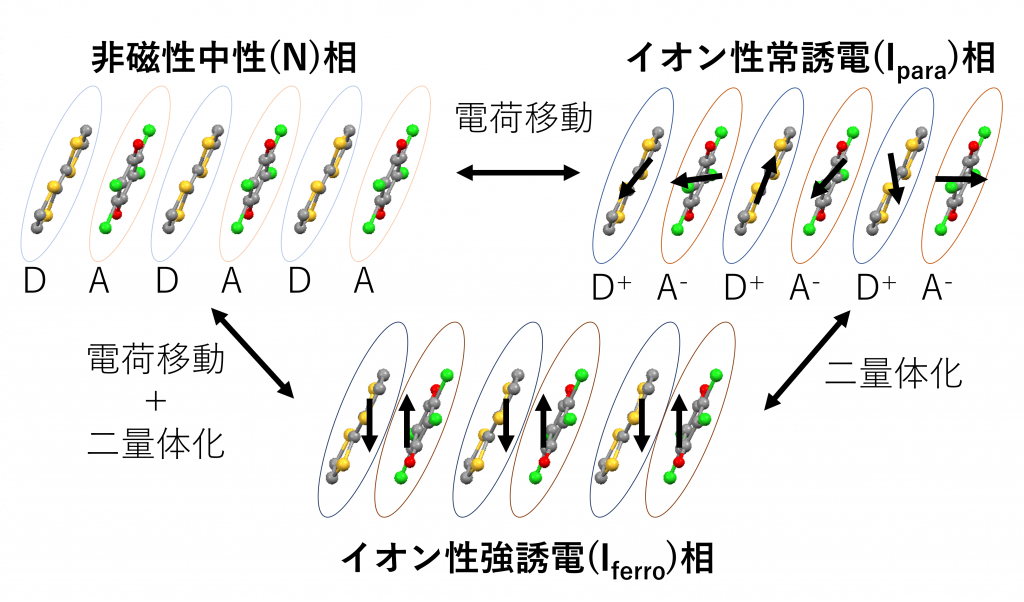

非摂動磁場を用いた電荷移動制御と物性探索

有機導体TTFCAとその類縁体を研究対象として、非摂動磁場による固体中での電荷移動の制御的誘起を実現し、電荷移動に伴い結晶の結合様式、電子状態が変化する過程で現れる新物質相、新現象の探索と解明に取り組みます。TTFCAは結晶内で電荷移動が生じる中性イオン性(N-I)転移を示す物質であり、図に示すように非磁性中性相(N相)、イオン性強誘電相(Iferro相)、イオン性常誘電相(Ipara相)の3相が存在します。化学結合の立場から見ると、N相からIpara相への変化はTTFCAが電荷移動によりファンデルワールス結晶からイオン結晶へ変化したと見ることが出来ます。Ipara相ではイオン化した分子がスピン自由度を有することから、磁場中ではIpara相が安定化されることが期待されます。そこで本研究では、磁場を用いて結晶内での電荷移動を制御的に誘起し、ファンデルワールス結晶からイオン結晶に変化する過程を精査することで、化学結合への磁場効果の理解を目指します。また、電荷移動の過渡領域で形成されるスピンソリトンやN-Iドメインウォールが巨視的物性へ与える効果の解明、磁場による強誘電ドメインの制御によるマルチフェロイック現象などの機能性の探索を目指します。

香取浩子 Hiroko Katori

東京農工大学工学研究院 教授

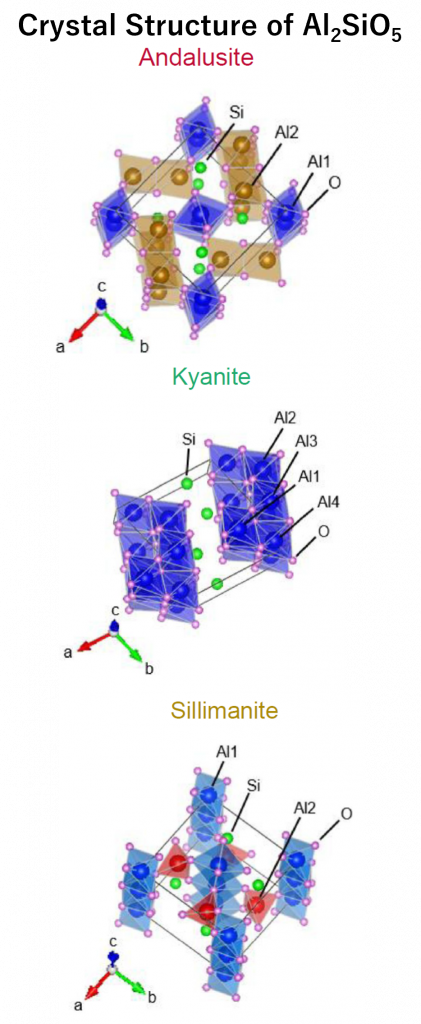

超強磁場を⽤いた多形磁性体における磁場応答機能の探索

多形とは化学組成が同じで結晶構造が異なる相が複数存在する物質を指す。本研究では多形である磁性体を多形磁性体と呼ぶ。鉱物Al2SiO5は、アンダルサイト、カイヤナイト、シリマナイトの3つの結晶構造の相が存在する多形である。我々はこの鉱物において、AlサイトをFeに置換、SiサイトをGeに完全置換したAlxFe2-xGeO5が多形磁性体であること見出した。0.09≦x≦0.26では1150℃以上でアンダルサイト相、1050℃以下でカイヤナイト相の試料が合成できる。この相変化を磁場で引き起こすためには1000 T級の磁場が必要であるが、本物質は磁性体であるため、ゼーマン相互作用の効果により、1000 Tよりも低磁場下で相変化が生じる可能性がある。また、カイヤナイト相からアンダルサイト相への相変化に伴った巨大磁歪も期待できる。そこで、AlxFe2-xGeO5の磁化・磁歪・X線などの物性測定を一巻きコイル法・電磁濃縮法で発生した超強磁場下で行い、多形磁性体における磁場応答機能を探索する。

栗原綾佑 Ryousuke Kurihara

東京理科大学創造理工学部先端物理学科 助教

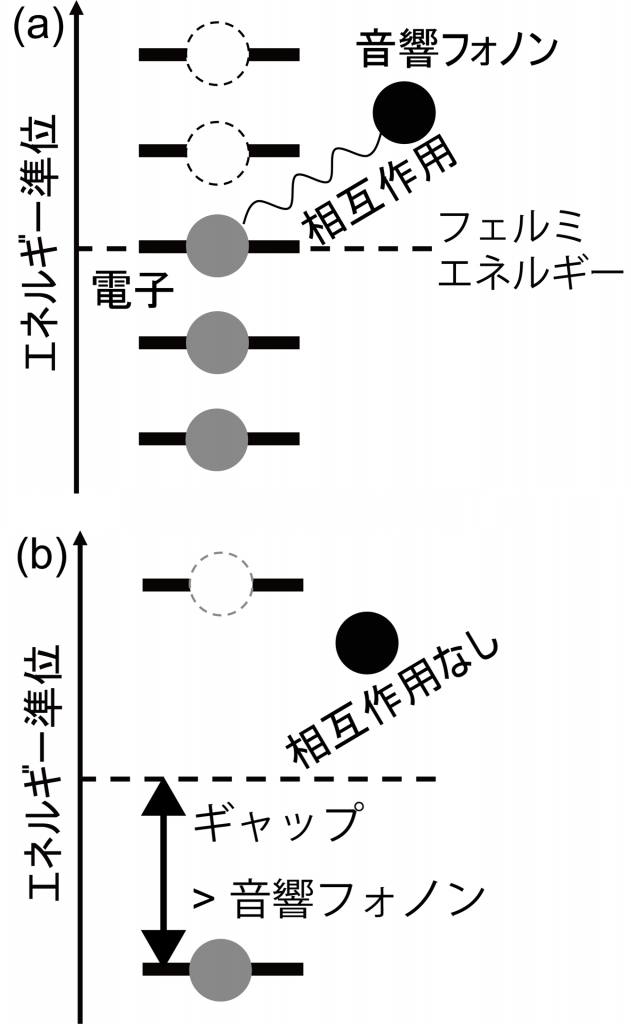

量子極限での結晶対称性の破れを超音波で測る

超音波を用いた物性実験に取り組んでいる栗原と申します.1000 T強磁場のメンバーに加わることができ,大変嬉しく思います. 公募研究では,バンド電子が量子極限を迎え,かつ電子-格子相互作用が強力な場合に,構造相転移が生じ結晶対称性が低下する可能性はないのだろうか,という観点から実験を推進していきたいと考えております.超音波は,結晶が属する群の既約表現に従う歪みや音響フォノン振動を量子系に印加できます.また,低エネルギーかつ長波長のため,電子-格子相互作用を介してフェルミエネルギーのごく近傍に位置するランダウ準位を重点的に観測できるといった特性もあります.これらの性質を利用し,量子極限状態に由来する結晶対称性の破れの既約表現の決定や,量子振動測定による電子-音響フォノン相互作用の結合定数の決定を目指します.私の研究では非破壊パルス強磁場の利用を想定しているため,60 Tまでの磁場でもバンド電子にとっては1000 T級の強磁場に感じる舞台を設定する必要があります.そこで,線形バンド構造に由来した7 Tという極小フェルミ面をもつLaRhIn5と,その系統物質であるLaIrIn5,およびLaCoIn5に着目し,強磁場超音波計測を推進していく予定です.

ヒルシュベルガー マックス Maximilian Hirschberger

東京大学大学院工学研究科 准教授

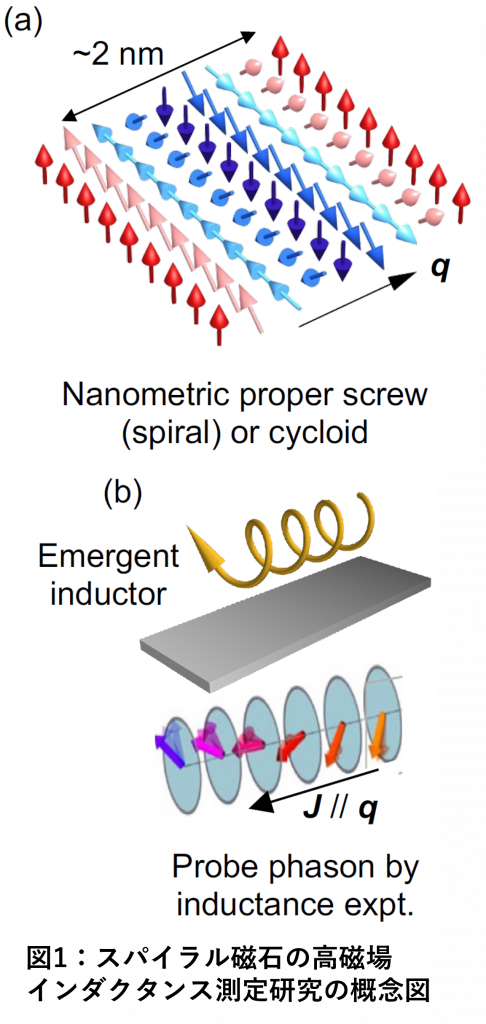

超量子極限における創発電磁誘導現象の探索

ランダウ量子化とは、強い磁場に曝されたときに電子が離散的な軌道に閉じ込められることであり、現代の物性物理学で広く評価されている豊かな多体相関現象の源となっている。例えば、二次元電子ガスでは、電子の量子化状態(ランダウ準位、LL)に依存して様々な電荷秩序やスピン秩序が実現する。一方、三次元磁性系におけるランダウ準位の観測は、その電子構造、すなわちフェルミ面を研究するための「受動的」プローブとして一般的に用いられている。ここでは、メゾスコピックデバイスの磁化と電気インダクタンス実験を用いて、短い磁気周期(<3 nm)、高い臨界磁場(>25テスラ)、高磁場中の適度に小さな電子フェルミ面を持つ螺旋磁性体の研究を提案する。スピンダイナミクスによって生成されるインダクタンス信号の新しく確立された理解に基づいて、我々は螺旋磁性体の低エネルギー励起、すなわちフェイゾンモードとチルトモードを検出することによって、磁気周期とスティフネスを正確に追跡することを目指す。本研究は、ISSPのパルス磁場(最大60テスラ)での材料探索と精密測定からなり、100テスラの閾値を超える高磁場実験も視野に入れている。

今井良宗 Yoshinori Imai

東北大学理学研究科 准教授

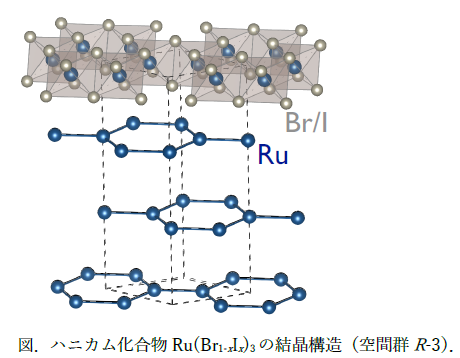

ハニカム化合物ルテニウムハライドの磁場効果

スピン軌道相互作用が卓越した遷移金属ハニカム化合物においてはキタエフ型相互作用が具現化することが知られており,中でも,α-RuCl3はキタエフ量子スピン液体の有力候補な物質として盛んに研究が行われている.本課題では,α-RuCl3の配位子サイトをBrやIで置換したRu(Br1-xIx)3に着目する(図).この系は私たちが最近見出した新物質である [1].RuBr3はα-RuCl3と同様, 低温でジグザグ反強磁性秩序を形成するスピン軌道モット絶縁体であり,RuI3は半金属である[1].配位子サイトがBrからIへと変化することで,d-p混成の増大に伴いオンサイトクーロン斥力が減少することがバンド計算によって示されており,バンド幅制御によるモット転移がRuBr3とRuI3の間で生じていると考えられる[1, 2].このように,Ru(Br1-xIx)3は「キタエフ相互作用が具現化した系におけるモット転移」という特徴を有している.私たちは,この系の磁場効果を明らかにし,新しい量子相を開拓することを目的として,磁場–磁化曲線や量子振動の測定などに取り組む.

花咲徳亮 Noriaki Hanasaki

大阪大学大学院理学研究科

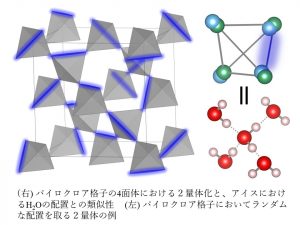

磁場によるフラストレート格子系の分子軌道結晶の融解

最も基本的な結合形態として分子の形成が挙げられる。遷移金属酸化物のような固体内でも、2量体などの “分子”を形成して非磁性の絶縁体になるものがある。フラストレート格子では、この“分子”の配置の仕方について多くの様々な状態を取りえる。しかし、物質はフラストレーションを解消するため、格子の対称性を下げて“分子”の配向を揃える傾向がある。例えば、私が研究してきたスピネル型チタン酸化物でもTi原子が2量体を形成する。この2量体化はアイスルールに従うが、低温で立方晶から正方晶へ構造相転移を起こし、2量体が整列してしまう。超強磁場技術の進歩によって、固体内の“分子”を解離させ金属状態に転移させた研究例も報告されるようになってきた。もし磁場によって2量体の結晶状態(分子軌道の結晶)を融解する事ができたら、分子軌道がランダムに配置したり共鳴的な状態になるのだろうか。フラストレート格子系の遷移金属化合物で見られる多量体や原子変位に着目し、強磁場を活かして新しい物性を開拓していきたい。

厳正輝 Masaki Gen

東京大学物性研究所 助教

スピン-軌道-格子結合に対する超強磁場効果

大学院時代は、パルス超強磁場下での物性測定を専門としていました。今回再び1000テスラ科学に携わる機会が得られたことを光栄に感じると共に、身が引き締まる思いです。世界で誰も見た事がない相転移の最初の目撃者になれるのが超強磁場実験の魅力であり、皆様とその楽しさを共有しながら研究を進めていきたいと思います。

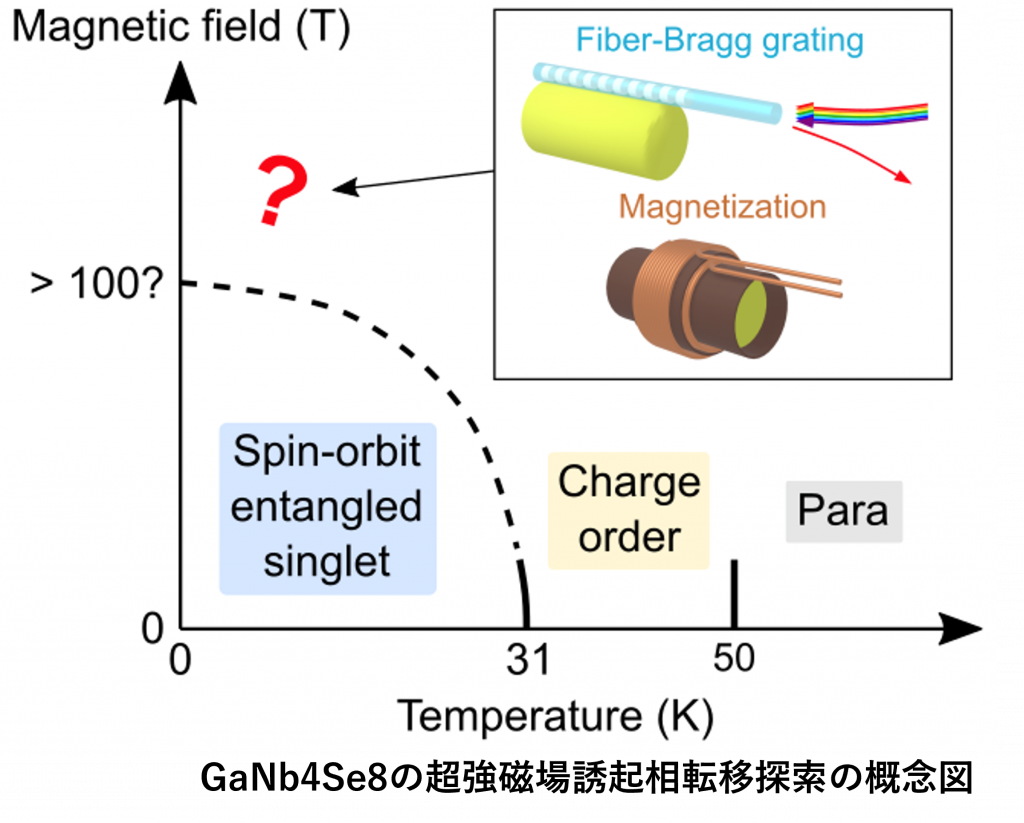

超強磁場領域の磁性研究は、従来は量子スピン系やフラストレート磁性体が主な研究対象でした。本研究ではヤーン・テラー活性な遷移金属化合物に着目し、軌道自由度がヤーン・テラー効果やスピン軌道相互作用を介してもたらす電子状態に対する超強磁場効果を調べます。最初の研究対象物質は、欠損スピネル化合物GaNb4Se8です。本物質は、室温では4つのNb原子が四面体クラスターを形成し、クラスター毎にS=1/2のスピンを持ちますが、50 K以下でクラスターの組み替えを伴うカイラル電荷秩序相[1]が、31 K以下で構造相転移を伴う非磁性状態[2]が発現します (図1)。強い反強磁性のために非磁性状態は数十テスラまでは堅牢であり[2]、本研究では100テスラ以上の超強磁場誘起相転移を探索します。また、高感度磁化測定や縦横磁歪同時測定といった測定手法開発も行い、磁場誘起相におけるスピン-軌道-格子結合の多角的検出を目指します。

[1] S. Kitou et al., Chem. Mater. 36, 2993 (2024).

[2] H. Ishikawa et al., Phys. Rev. Lett. 124, 227202 (2020).